Giorgio De Chirico

Determinare la retta tangente ad una curva è solo la conseguenza immediata del riuscire a calcolare la derivata prima di una qualunque curva.

Il vantaggio che se ne trae immediatamente è quello di evitare di dover risolvere un sistema di equazioni, a volte di non semplice risoluzione, e il successivo studio del discriminante.

Sviluppo il seguente esercizio partendo solo dalle conoscenze di derivata e di retta passante per un punto appartenente alla curva data.

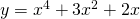

Si abbia la curva di equazione:

(1.0)  .

.

ed il punto P(1;6) che appartiene alla curva precedente.

COME FACCIO A VERIFICARE CHE QUESTO PUNTO APPARTIENE PROPRIO ALLA CURVA?

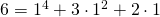

E’ sufficiente sostituire il valore della prima coordinata all’equazione (1.0) e verificare che si abbia un’identità. Infatti:

che è proprio un’identità

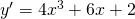

calcolo la derivata prima della (1.0)

(1.1)  .

.

Adesso sostituisco il valore della prima coordinata del punto P che è 1 nella (1.1) ossia nella derivata prima (y’) ed ho:

y'(1) = 4+6+2 = 12

il coefficiente angolare della retta tangente m=12

Per trovare adesso l’intercetta o l’ordinata all’origine o meglio ancora la q della retta

y=12x+q

è sufficiente sostituire i valori delle coordinate del punto P e si ha:

6 = 12 + q

che risolta dà q=-6

Quindi l’equazione della retta tangente alla curva (1.0) nel punto P(1;6) è